制度信用取引とは

信用取引には「一般信用取引」と「制度信用取引」という、2つの種類があります。このページでは制度信用取引について詳しくご説明します。

制度信用取引とは

制度信用取引とは、かんたんにお伝えすると「証券取引所がまとめたルールでおこなう信用取引」です。この取引で扱える銘柄は、取引所が決めた「銘柄選定基準をクリア」したものだけとなります。

一方の一般信用取引では、ルールを決めるのは証券取引所ではなく証券会社が決めます。

制度信用取引での2つの注意点

注意点1: 貸借銘柄でなければ、売り建て(信用売り・空売り)ができない

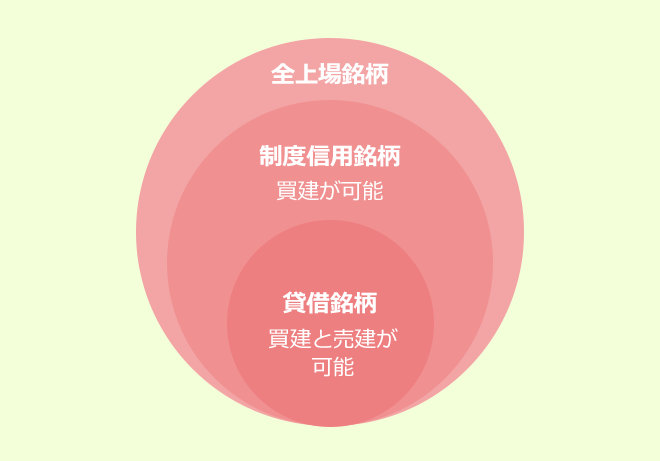

制度信用取引で買い建てのできる銘柄は「制度信用銘柄」と呼ばれ、その数は2022年末時点で3,790銘柄と、ほぼすべての上場銘柄が対象となっています。

しかし、それらがすべて売り建てもできるとは限りません。制度信用取引で売り建てのできる銘柄は「貸借銘柄」に指定されていなければならず、その数は制度信用銘柄の約60%である2,314銘柄に絞られます。

全銘柄で売り建てができると勘違いする人も多いので気をつけましょう…!

ひっきー

ひっきー

ちなみに「買い建て」と「売り建て」についてわからない人は、下記をご参考ください。

- 買い建て

- 信用取引で「現金」を受け取り、株を買うこと

- 売り建て

- 信用取引で「株」を受け取り、株を売ること(空売り)

注意点2: 逆日歩が出る可能性がある

逆日歩とは「証券金融会社が、足りない株を調達する手数料」のことです。

投資家が信用売りをする場合、証券会社から株を借りることになるわけですが、このときに株が足りなくなる場合があります。

このとき、足りない株をなんとかするために「証券金融会社」というところが機関投資家から株を借りるのですが、その借りる費用が投資家の負担となってしまうのです。

ひっきー

ひっきー

この負担がいわゆる「逆日歩」です。わかりやすくいえば株のレンタル料ですね。

逆日歩は、株を借りた日数ごとに費用がかかるので、ときに思わぬ金額を支払わなければいけないケースが出てきます。制度信用取引には、逆日歩というリスクがあることを覚えておきましょう。

制度信用取引と、一般信用取引の違い

制度信用取引と一般信用取引の違いについて、まとめました。

| 制度信用取引 | 一般信用取引 | |

|---|---|---|

| 誰が取引銘柄を選ぶか | 取引所 | 証券会社 |

| 銘柄数 | 3,790銘柄 / 上場会社3,805社 (2022年末時点) |

原則 全上場銘柄 (証券会社ごとに違う) |

| 返済期限 | 最長6か月 | 原則 無期限 (証券会社ごとに違う) |

| 貸株料 | 割安 | 割高 |

| 逆日歩 | 発生することもある (逆日歩のリスクあり) |

発生しない (逆日歩のリスク無し) |

制度信用取引のコストについて

貸株料の金利については、各証券会社ごとに設定されていて一概には言えませんが、一般的に、一般信用取引よりも制度信用取引のほうが割安となります。

しかし、貸株料の金利が割安だからといって制度信用取引のほうが優れているとは言いきれません。

くり返しとなりますが、制度信用取引では逆日歩というリスクが常につきまとうためです。一般信用取引のほうが貸株料は割高となりますが、制度信用でクロス取引をするリスクを考えると安いものです。

ひっきー

ひっきー

ひっきー

ひっきー

当サイトでは、この逆日歩のリスクをさけるため、優待のクロス取引には一般信用取引を推奨しています。

ただし、注意点が一つあります。一般信用取引の売り建てですが、実は制度信用取引と同じように全ての銘柄が対象ではありません。

多くの証券会社で、売り建てのできる銘柄数が限られてしまう中、SMBC日興証券は2,000以上の銘柄で売り建て(ネット証券最多)ができる証券会社として有名です。

一般信用取引を利用して、低リスクで優待クロス取引をするには最適な証券会社といえるでしょう。

さて、制度信用取引についてお分かりいただけたでしょうか。もう1つの取引方法である、「一般信用取引」についても確認して、2つの信用取引の違いを明確にしておきましょう。

また、次の「制度信用取引でクロス取引をするときの注意点」ページでは、クロス取引に関わるコストや手数料の違いをまとめましたので、ぜひご参考ください♪

この2つの信用取引を比べると「銘柄数」や「返済期限」などの内容がちがってきます。